LES VERITABLES RESPONSABLES DE LA TRAITE DES NOIRS

La traite maltraitée

Article de Robert Massis publié le 5 avril 2010

On se souvient de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance par la France de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, adoptée à l’instigation de la députée de Guyane, Christine Taubira.

Cette loi prenait place entre la loi du 29 janvier de la même année, relative à la reconnaissance du génocide arménien et la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Toutes ces lois que l’on a rapidement mais abusivement qualifiées de lois mémorielles (cf. C. Milhat, « la représentation juridique de la mémoire », Thémis, n°51, 2009, p.55) prétendaient toutes, à la suite de la loi « Gayssot » du 13 juillet 1990 sur la répression de tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, à la fois forger une version historique officielle et en sanctionner les éventuelles déviances.

Une pétition intitulée « Liberté pour l’histoire » menée par des historiens de renom (à l’instar de René Rémond, par exemple) vit le jour fin 2005 et s’employait, via ses signataires, à dénoncer les entreprises orwéliennes de réécriture permanente du passé par l’Etat.

Cette pétition faisait suite aux poursuites engagées par les associations antiracistes subventionnées contre Olivier Pétré-Grenouilleau qui avait déclaré au Journal du dimanche, que la traite négrière ne remplissait pas les conditions juridiques du crime de génocide.

On remarquera que ce sont les mêmes qui, aujourd’hui, tentent de bâillonner le journaliste Éric Zemmour pour avoir déclaré, lors de l’émission Salut les terriens du 6 mars 2010, présentée par Thierry Ardisson, que « les Français issus de l’immigration [étaient] plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes… C’est un fait ». Pétré-Grenouilleau ne faisait état, lui aussi, que d’un fait scientifiquement établi (cf. son ouvrage sur Les traites négrières. Essai d’histoire globale, Gallimard, Paris, 2004).

Ce fait n’est pourtant pas admis par tout le monde, à commencer par les Africains eux-mêmes. C’est ainsi que le 23 mars 2010, l’Assemblée nationale du Sénégal a adopté un projet de loi visant à faire mémoire de « l’esclavage et [de] la traite négrière, sous toutes leurs formes [qui] constituent un crime contre l’humanité ». La loi fixe également une date de commémoration nationale, le 27 avril, jour anniversaire de l’abolition de la traite négrière dans les colonies françaises, le 27 avril 1848.

En revanche, l’Etat sénégalais ne souhaite pas inscrire dans son texte la possibilité d’une réparation du préjudice subi, le ministre de la justice, El Haj Amadou Sall, estimant que « la question pécuniaire est incompatible avec notre dignité ».

En cette année de jubilé des indépendances africaines (un colloque se tiendra d’ailleurs sur le thème « Regards croisés sur cinquante ans d’indépendance africaine » à l’ENA, 2 Avenue de l’Observatoire, Paris 6ème, Amphi Parodi, le 13 avril de 14h30 à 19h30), il est opportun, à la lumière des travaux scientifiques les plus récents, de rappeler un certain nombre de vérités.

D’emblée, il importe d’écarter tout ambiguïté qui surgirait à la lecture des lignes suivantes : l’esclavage est, bien sûr, un crime moralement condamnable, étant entendu que cette réprobation doit être évaluée à l’aune de l’axiologie contemporaine. En effet, ceux qui pratiquaient la traite par le passé (période couvrant la traite arabo-musulmane et la traite négro-atlantique, allant, grosso modo, du VIIIème siècle au premier quart du XXème siècle) n’avaient aucunement conscience de commettre un acte répréhensible.

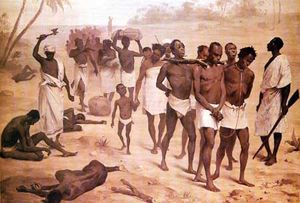

Ensuite, comme le rappelle l’africaniste John Illife, le système de traite était « en dernier ressort sous contrôle africain » (Les Africains. Histoire d’un continent, Flammarion, Paris, 1997). Dit autrement,

« la traite ne fut possible que parce que des Noirs capturaient d’autres Noirs pour venir les vendre aux négriers européens » (B. Lugan, God Bless Africa, Carnot, Chatou, 2003),

« les captifs (…) étaient, selon Olivier Pétré-Grenouilleau, ‘‘produits’’, transportés, parqués, et estimés par des négriers noirs ».

L’historien retient, pour sa part, le chiffre d’environs 42 millions d’esclaves arrachés à l’Afrique (se répartissant pour 11 millions d’individus imputables à la traite européenne, 14 millions à la traite inter-africaine et 17 millions à la traite arabo-musulmane).

De plus, si l’on ne peut encore précisément mesurer l’impact de ces prélèvements de populations sur la démographie africaine, il quasi unanimement admis parmi les historiens les plus sérieux que si la traite fut un désastre, elle ne fut guère catastrophique, les Africains ayant survécu (J. Illife), et au lieu de provoquer le dépeuplement de l’Afrique, en modifia la répartition (H. Thomas), voire en aurait épongé l’excédant (Y. Persons).

Quant à l’affirmation selon laquelle la traite participa du développement économique et industriel de l’Europe (et, subséquemment, de l’appauvrissement du continent noir), elle est tout simplement inexacte.

Pétré-Grenouilleau signale à ce propos, en ce qui concerne la révolution industrielle anglaise, que « l’apport du capital négrier dans la formation du revenu national britannique dépassa rarement la barre de 1%, atteignant seulement 1,7% en 1770 ».

Pour la France, Bernard Lugan observe, quant à lui, « que si les profits de la traite avaient été à l’origine de la révolution industrielle, comment expliquer alors qu’à la fin du XVIIIème siècle, le commerce colonial français étant supérieur en volume au commerce colonial anglais, la France, à la différence de l’Angleterre, n’ait pas fait sa révolution industrielle ? » (Histoire de l’Afrique, des origines à nos jours, Ellipses, Paris, 2008).

On ne s’étendra guère sur la traite arabo-musulmane, de loin la première à avoir sévi en Afrique subsaharienne et la dernière à avoir disparue.

Le pouvoir politique sénégalais devrait avoir la lucidité autant que le courage de regarder en face son histoire et celle de son continent. Il contribuerait certainement à briser d’absurdes légendes. Celle de l’île de Gorée (et de sa « maison des esclaves »), située au large des côtes sénégambiennes, en est une qui a la vie dure. Montrée aux touristes (notamment afro-américains) comme le lieu où transitèrent des millions d’esclaves pour être vendus dans des conditions inhumaines aux plantations américaines, elle est devenue le symbole de la souffrance et du martyrologue de tout un peuple opprimé par les Blancs. La réalité est, pour le coup, heureusement beaucoup moins tragique que celle véhiculée par la version officielle. La fameuse maison aux esclaves n’en fut pas une, mais une simple demeure coloniale abritant des domestiques au service d’une riche métisse. Il faut savoir qu’au moment de son édification par les Français en 1783, la traite avait quasiment disparue dans cette région (B. Lugan). L’île, elle-même, ne fut jamais cette zone de transit que l’on raconte et ne vit « pas plus » de 200 à 500 esclaves entre le XVIIème et le XVIIIème siècle.

Il est des moments où, pour servir l’Histoire et contrairement à ce que faisait dire John Ford à l’un des personnages de son western, L’Homme qui tua Liberty Valance, quand la réalité surpasse la légende, il vaut mieux imprimer la réalité.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire